特约记者 秦雪芳 通讯员 伍时宜

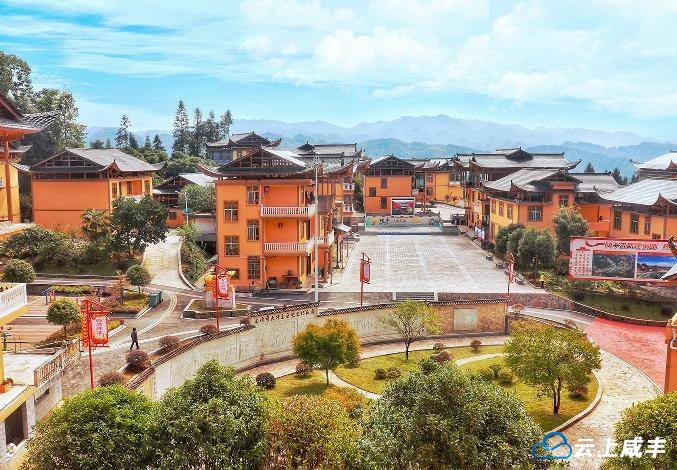

盛夏的咸丰县清坪镇大坪寨院,彩色沥青路蜿蜒整洁,纪红广场上红军纪念亭巍然矗立,浮雕文化墙诉说着红色往事,几位老人坐在新修的荷花池边悠闲聊天,孩童在亮化的路灯下追逐嬉戏。

这幅生机勃勃的乡村画卷,很难让人联想到十年前这里的闭塞与贫困。而这一切蝶变的起点,绕不开那个大胡子的土家族汉子——周国恩。

时间倒回20世纪80年代,县里推广烤烟,周国恩第一个响应,不仅自己种得好,还手把手教乡亲技术。村民周国祥回忆:“那时候周国恩天天泡在地里,只要是天晴他就组织大家一起给烟叶施肥、淋粪、除草、打药。”

烟叶丰收了,但是路不通,村民卖烟很困难,导致村民积极性大受打击。18岁的周国恩望着眼前陡峭的青苔坡,心里憋着一股劲。“山货出不去,信息进不来,穷根就在这路上!”这个想法像种子一样在他心中发芽。没有项目,没有资金,他硬是凭着一腔热血,挨家挨户动员:“咱不能光等啊,自己动手!”于是,大坪寨的男女老少,扛起锄头铁锹,开始了最原始的“愚公移山”。最终,一条从青苔坡到大坪上的毛坯路,硬是在他们肩挑背扛下凿了出来。这“第一步”,让山外的世界不再遥远。种烟让大伙儿尝到了甜头。

后来,随着市场波动,烤烟效益下滑,周国恩没有气馁,他辗转开过餐馆、进过工厂,最终在2002年抓住机遇,和乡亲们建起一支施工队,靠着诚信和质量在高速公路建设中立稳了脚跟。“跟着国恩干,踏实!”当年施工队的成员、如今已是小老板的村民朱文武说,“他从不拖欠工钱,有困难他先垫上,带着我们几十号人在外头闯出了名堂,也挣下了家业。”十几年打拼,周国恩富了,更带富了一批乡亲,也锤炼了他敢闯敢试、坚韧不拔的品格。

在外打拼的日子,周国恩走南闯北,见识了江西瑞金、贵州遵义、福建长汀等革命老区依托红色资源蓬勃发展的景象。“在瑞金看到人家把红军故事讲得那么好,游客络绎不绝,再想想我们大坪寨,贺龙元帅战斗过的地方,还这么穷,心里真不是滋味。”这股对比带来的刺痛,让返乡建设的念头在他心中疯长。

2014年春节,万家团圆时,周国恩把几位在外事业有成的青年周权、周爱民、周高民等聚在一起共商家乡发展。看着大家期待又迷茫的眼神,周国恩说:“等、靠、要能等来啥?靠来啥?要来啥?天上不会掉馅饼!要变,就得我们自己先干起来,打好基础!”他当场掏出准备好的3万元现金拍在桌上:“这是我带头捐的!”这掷地有声的话语和实实在在的行动,像一颗火星,瞬间点燃了在场所有人的心,也迅速传遍了寨院。

“周国恩说得对,不能光指望上面!”小组党员纷纷响应,积极捐款,就连年过七旬的周大爷都拿出了积攒的养老钱。在外打工的青年们闻讯,纷纷通过微信转账、托人捎钱回来。返乡青年周权不仅捐了3.2万元,还利用自己的人脉,为寨院联系到了一批物美价廉的建筑材料。短短几天时间,39万余元启动资金汇集到位。大坪寨院“自筹资金建家园”的壮丽征程,在“不等不靠”的呐喊声中,正式启航!

钱有了,热情高涨,但如何把钱用好、把事干成?周国恩深知,单凭一腔热血远远不够,必须要有坚强的组织和科学的机制。

2015年国庆,一场特殊的村民会议召开。经过无记名投票,11位在村民中有威望、有能力、有公心的人组成了“大坪寨院美丽家园建设理事会”,周国恩全票当选理事长。为了支持院落建设,龙潭司村党支部把寨院里的党员组织起来成立党小组,与理事会紧密结合,形成“党小组+理事会”双轮驱动的治理架构。党小组把握方向、凝聚思想,理事会负责执行、组织群众,两者分工协作又相互支撑。这一模式,有效激活了基层党组织的“神经末梢”,也充分发挥了乡土人才和村民代表的骨干作用,成为统战工作凝聚基层力量、助力乡村振兴的生动实践。

理事会迅速制定了行动纲领,明确了寨院自治的“六要求”——自我规划、自我建设、自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。在周国恩主持下,一份涵盖基础设施、公共服务、产业发展的十大建设规划新鲜出炉,挂在了理事会办公室最显眼的位置。

接下来的五年,是热火朝天的五年,更是硕果累累的五年。理事会高效运转,组织召开了40余次村民小组会议,每一次都是民主议事、集思广益、化解矛盾、推动落实的过程。

搞建设需要占用土地,他们议定,凡涉及占用的土地,除非是一等承包田土要略作调整,都要无偿地捐献出来。

建纪红广场时,需要搬迁五栋老屋,而且屋搬走了,宅基地还要无偿捐献出来搞建设。故土难离,起初村民不理解,甚至阻挠施工。党小组组长周永祥带着理事会成员,连续几个晚上到这几户人家拉家常、讲规划、算长远账。“他们说拆了旧柴棚,统一建新储物间,环境好了,子孙后代都受益。话在理,心也诚,我们也就想通了。”村民老李笑着说。三栋老屋得以拆迁,并无偿捐献其宅基地用于建广场。

建停车场时,涉及周氏家族的几座祖坟。祖坟迁往何处,到哪儿去重新找一块风水宝地?惊扰地下的先人,是土苗儿女都忌讳的事情。最后理事会反复磋商,达成共识:祖坟不搬迁,覆土深埋,然后在上面建成花园。这也成了后来广为传颂的“七所坟”的故事。

2018年,大坪寨院泥泞的土路变成了整洁的青石板路和硬化院落,纪红广场、红军纪念亭、浮雕文化墙成为铭记红色历史的生动课堂,停车场、娱乐场、荷花池点缀其间……

理事会还主导制定了《村民自治条约》等规章制度。“以前垃圾随手丢,现在家家户户门口有分类桶,每周还有卫生评比,谁家落后了脸上都挂不住!”村民杨大姐指着家门口“卫生先进户”的小红旗自豪地说。寨院文艺队定期排练,节日里歌声嘹亮;困难户有人定期帮扶;“五好家庭”评选让孝老爱亲、邻里和睦蔚然成风。为了普及法律知识,落实基层治理要求,周国恩和理事会想了不少“土办法”。“光念文件大家打瞌睡,”理事会成员、擅长山歌的田老师笑着说,“我们就编成普法歌谣,用采莲船的形式唱出来,老少都爱听,道理也记住了。”村民间的小摩擦、小纠纷,理事会成员往往在田间地头、火塘边就调解了。

站在焕然一新的家园里,周国恩没有停下脚步。他清醒地认识到,基础设施的完善只是第一步,缺乏可持续的产业支撑,美丽家园难以长久。他再次带领理事会成员和村民代表走出去,到县内外发展得好的乡村取经。一路看、一路想,目光最终聚焦到自身独特的禀赋,脚下是“中共施鹤地区龙潭司起义”旧址,贺龙元帅曾在此运筹帷幄;这里是土家族聚居地,民族文化底蕴深厚。“我们守着金饭碗,不能要饭吃!”周国恩的想法逐渐清晰——打造集“红色文化”与“土司文化”于一体的特色文旅胜地。

2021年,周国恩当选县党代表,他知道肩上的责任更重,美丽家园建设永无止境。在周国恩和村“两委”擘画的二期蓝图中,房屋将进行统一的土家族特色风貌改造;新建游泳池将为夏日增添清凉;四大寨门将重现历史风貌,红色研学、特色民宿等产业项目承载着未来希望……

从开山修路的无畏青年,到致富思源的“领头雁”;从点燃“自筹自建”星火的归巢乡土人才,到创新“党小组+理事会”治理模式的实践者,再到擘画文旅融合新篇的领路人,周国恩用近三十年的奋斗足迹,生动诠释了一位土家族汉子的赤子情怀。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论