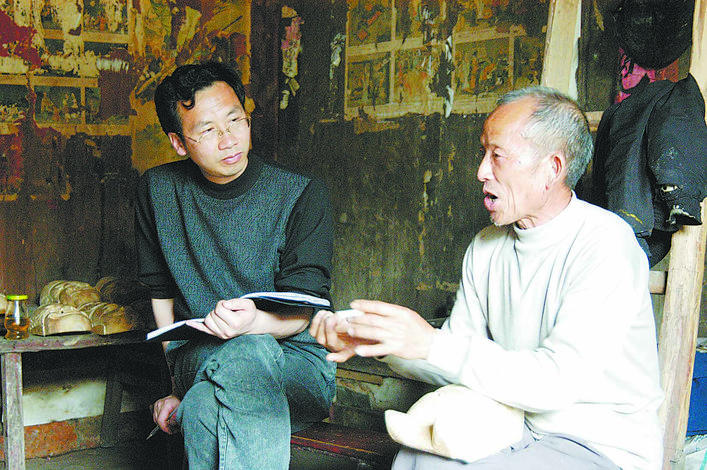

黄柏权(左一)在贵州沿河土家族自治县中寨镇访谈。 (资料图)

全媒体记者 白 涛 通讯员 杜迪纳 覃 嶺

他躬耕三尺讲台,被评为“荆楚好老师”;他深耕民族学、文化遗产、万里茶道等学术领域,将论文写在荆楚大地上;他用专业的学术眼光和真挚的赤子情怀,为家乡的文化遗产保护与活化利用献计出力。

他叫黄柏权,从唐崖河畔的放牛娃到湖北大学历史文化学院院长,40多年来,他将生命与教育、故乡的文化血脉紧紧相系。他常说:“我是靠读书走出来的山里娃,总想着能为教育和民族历史文化传承做点事。”

扎根荆楚 守护民族瑰宝

黄柏权出生于咸丰县唐崖镇大水坪村,从小便对唐崖土司文化有浓厚的兴趣,这也促使他在高考填报志愿时毅然选择历史专业,立志探寻家乡文化的根脉。

“巴人是我们土家族先民的一支,可以说是土家族的主要来源。我的本科毕业论文就是《巴人的图腾信仰》。”黄柏权说。

1983年,大学毕业后,黄柏权回到咸丰县第一中学任教,这一干就是8年。这期间,他白天上课,晚上伏案研读,收集整理了大量地方文史资料。

黄柏权订阅了很多民族研究的杂志。1984年,他在湖北省民族宗教事务局(现湖北省民宗委)创办的《湖北少数民族》杂志上发表了第一篇文章《土家族崇拜白虎的来历》,这给了他很大的信心。

1990年,黄柏权调入教育行政部门从事管理工作。1994年,凭借十多年的研究成果,他进入高校工作,先后在湖北师范学院、湖北民族学院(现为湖北民族大学)、三峡大学任教。尽管工作单位时常在变动,但他对民族学的研究从未中断。

随着学术视野的拓展和研究深度的推进,他对家乡唐崖土司城址等历史遗迹的认知越发深刻。

2012年,唐崖土司城址成功入围世界文化遗产预备名单。然而,申遗准备阶段就遇到了许多困难,历史文献资料的缺失是其中之一。

“最大的困难是文献缺失。”唐崖土司城遗址管理处工作人员吴尚谦回忆。

面对困难,黄柏权主动请缨,带领团队参与配合唐崖土司城址申报世界文化遗产工作,帮助解决历史文献资料缺失问题。他带领团队通过查阅资料、深入实地调查、访谈等方式,最终形成了10万余字的《唐崖土司资料汇编》,为全面了解和认识唐崖土司提供了依据。

时间和付出化为累累硕果。2015年7月4日,唐崖土司城址申遗成功。黄柏权和三峡大学民族学院分别受到湖北省人民政府嘉奖。

唐崖土司城址成为世界文化遗产已10年,黄柏权及其团队对唐崖土司城址的关注从未中断。

面对旅游开发与遗产保护的两难选择,黄柏权提出“活态传承”理念。在他和学者们的推动下,唐崖土司城址建立数字化档案,运用3D技术复原消失的土司衙署;策划“小小土司”研学活动,让孩子们通过角色扮演理解土司文化。

黄柏权深知,文化遗产的保护与活化利用是一个长期的过程。他希望在保护好世界文化遗产的前提下,让文化遗产的活化利用为咸丰经济社会发展注入新活力。

精研勤思 深耕学术领域

在黄柏权的办公室,有一个整面墙的书柜,里面装满了各种书籍,其中《武陵土家人》《中国土家族大百科全书》等著作十分引人注目。

2001年,在多年田野调查和研究后,黄柏权参与主持策划了专题纪录片《武陵土家人》的创作。“当时交通和通信非常不便,创作过程十分艰辛。”黄柏权说,为了完整展示土家族的历史、信仰礼仪、民间艺术等内容,他与团队长时间吃住在土家族山寨。

历时3年,共8集、长约300分钟的《武陵土家人》一面世,就凭借精良的制作,获得广泛关注。该片不仅在湖北卫视播出,更荣获国家民委与中国作协联合颁发的“骏马奖”。同时也让唐崖土司城址等文化遗产走进大众视野,更引发了社会各界对土家族文化遗产保护的重视。

对武陵山区民族历史文化的研究取得突破性进展后,黄柏权的脚步更匆忙了。

2010年,他和学者彭林绪倡导发起了《中国土家族大百科全书》编纂工作。这项民族文化工程得到了湖北省民宗委的大力支持,全国各地200余位土家族研究专家、学者参与其中。

编纂《中国土家族大百科全书》的4000多个日日夜夜,充满酸甜苦辣。黄柏权带领编纂人员40次深入土家族聚居区进行田野调查和资料搜集,录制土家族重要文化事项及传承人音像资料600多小时,拍摄图片1万多张,记录保存了一大批真实鲜活的资料。

2021年底,400万字的《中国土家族大百科全书》出版发行,得到历史文化学界和主流媒体热烈关注、褒奖肯定。“这是土家族文化保护的里程碑,更是中华民族共同体研究的典范。”中国社科院民族学研究所所长王延中说。

“做学问要像骆驼,耐得住寂寞,扛得起重担。”黄柏权说。

1997年春节,他和家人、团队到湖南省龙山县一个叫“苗儿滩”的土家族聚居地住了20多天,做民俗田野调查,在那里完成了《悠悠洗车河》的构思;为了写《土家年》,春节期间他与家人和学生在湖南省龙山县靛房镇、重庆市酉阳县河湾村分别住了一个星期;为了拍《武陵土家人》,在湖南龙山的坡脚,黄柏权和拍摄团队组织19个村表演摆手舞,他和拍摄团队住在透风的木房,床上铺的是稻草,盖的是成坨发硬的棉絮……

40多年坚守,他出版了《土家族白虎文化》《悠悠洗车河》《湘鄂西土家族》《武陵土家人》等著作15部;参与《寻找远去的家园》《武陵土家人》《二十八过年》等人类学纪录片的拍摄,是《武陵土家人》和《二十八过年》等纪录片的撰稿人和策划;在《民族研究》等刊物发表学术研究论文和调研报告180余篇;主持各类国家级项目10项,10多项成果获省部级奖励。

躬耕讲台 践行教育初心

今年63岁的黄柏权,从事教育工作已42年,先后做过中学老师、大学老师、教育管理者,培养过中学生、本科生、硕士生、博士生。他先后承担中学历史和中国史学史、民族理论与政策、民俗学、文化遗产概论、武陵民族走廊、史学名著研读、社会文化史等本科、研究生课程。

无论在哪个岗位,他几十年如一日,始终以敬业之心投身教学与研究,以热爱之情教育引导学生,以钻研之志不断精进,在点滴耕耘中践行教育初心。

“我只是换了工作岗位,研究不能停。我要把民族学研究的种子撒播进学生心里。”黄柏权目光炯炯,语气铿锵有力。

几十年来,他的工作习惯始终如一:天明即起,半夜才睡,每天坚持工作10多个小时,和年轻人一样“拼”。

“不苟言笑,却有一副热心肠。”“他办公室的灯永远最晚熄灭。”“他的课让我们知道,有许多优秀文化值得去挖掘、保护、传承。”学生们这样评价黄柏权。

2018年担任湖北大学历史文化学院院长后,黄柏权把精力全部用在了学科建设、专业建设和人才培养上,新设了文化遗产、文物与博物馆、考古学等专业,广揽人才,培养青年学者。

有人不理解他:当了院长,为什么还要折腾?折腾成功了还好,没折腾成功,还可能会背负骂名。

“身为负责人就要有责任、有担当,必须把这份责任时时放在心上。”黄柏权总是这样说。

如何实现新老人才有序衔接,黄柏权为学科发展考虑得很长远。“他很注意培养年轻人,把许多学术研究机会让给年轻学者,给年轻人更多机会去成长。”黄柏权的同事何强说。

努力,换来了历史文化学院的蓬勃发展。2023年4月,湖北大学考古学本科专业获教育部批准,当年秋季正式招生;6月,国家文物局正式为湖北大学颁发中华人民共和国团队考古发掘资质证书。此外,黄柏权带领学院获批国家社科基金重大重点项目10多项,其他国家级项目近30项。

恩施日报2025年7月3日第A03版:天南地北恩施人

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论